汽車“新四化”帶給整個產業鏈的想象正在持續擴容,底層芯片尤甚。

“隨著‘新三化’(電動化、網聯化、智能化)的上車,我們看到車輛的E/E架構也發生快速變化,電子電氣架構從分布式向集中式的方向發展。在整個電子電氣架構平臺的演進過程當中,汽車芯片本身的性能和架構也在發生很大的變化,但是對于芯片的高性能、高安全、高可靠需求是始終不變的,這也是車輛最基本的要求。”在2024慕尼黑上海電子展期間,紫光同芯汽車電子事業部副總經理楊斌如是談到。

而當本土新能源汽車產業鏈日漸完善,曾經高門檻的半導體產業也不再那么難以望其項背,越來越多國產芯片公司得以敲開汽車電子的機遇大門。作為其中代表之一,紫光同芯也不例外。

汽車產業鏈加速重構,本土芯優勢在于“因地制宜”

根據中汽協最新數據,2024年6月,新能源汽車產銷分別完成100.3萬輛和104.9萬輛,同比分別增長28.1%和30.1%,市場占有率已經來到41.1%。

中國新能源汽車一路高歌猛進,“新三化”進程不斷加速,推動單車芯片搭載量和價值量雙雙持續增長,智能電動汽車領域對車規級芯片的需求越發旺盛。

公開數據顯示,傳統燃油車所需汽車芯片數量為600-700顆,電動車所需的汽車芯片數量將提升至1600顆/輛,而更高級的智能汽車對芯片的需求量將有望提升至3000顆/輛。

在價值量上,根據紫光同芯給出的數據,傳統燃油車時代汽車電子的價值量是兩萬多(人民幣,下同)的水平。智能化、網聯化、電氣化的催生,特別是電氣化帶來大量電子元器件的上車,預計2025年單車的電子零部件的價值量會翻番,達到接近5萬元。

行業大趨勢下,包括主控制芯片、傳感器、功率半導體以及網絡通信器件等,在車上都迎來了廣泛的應用。

眾所周知,半導體產業是一個技術門檻極高的領域,長久以來,英飛凌、恩智浦、意法半導體、德州儀器和瑞薩等汽車芯片龍頭稱霸整個市場,中國本土企業一直苦于在“門外”徘徊。不過,伴隨中國新能源汽車企業在全球汽車產業鏈中占據更重要的位置,全球汽車產業鏈也在加速重構。

“從現在國產芯片的上車的狀態來看,經過過去幾年的缺芯,大量國產芯片廠家陸續推出自主研發的芯片產品,在國內很多車企上有比較多的應用,像車身電子、簡單的傳感器等等方面,這一塊現在國內有很多家公司也是做得非常不錯。但是我們也看到了差距,差距在高端的芯片領域,特別是像在動力域、底盤、智能駕駛、區域控制器領域,國產汽車芯片應用還不是特別多。”在楊斌看來,這一方面是因為這幾個領域的應用對汽車的芯片要求特別高。其次,導入周期也很長。還有相關的生態不是很健全。“這就導致高端芯片還是一塊空白,也是藍海。”

那么如何在這無法避免的差距中,找到屬于本土企業的藍海之機?楊斌認為,國產芯片廠商最大的一點優勢就是貼近客戶,可以快速響應客戶需求。

其以紫光同芯為例,他表示從產品的創新和新產品定義角度來說,我們能夠提供更適合中國本地需求的中國特色的方案;其次是能提供快速的本地化服務產品;再者,從長遠來看,汽車產業鏈往中國轉移是一個很大的趨勢;此外,隨著國內的制造工藝水平提升,成本也具有相當的競爭力,可以提供更具性價比優勢的產品。

“在獨創性優勢上,我們是全正向自主開發芯片產品,我們有自己開發的一些模塊和特色的一些功能,這些功能是針對本地客戶市場的一些需求開發出來的。”楊斌介紹道。

事實上,依托在安全芯片領域二十三年來的研發和量產經驗,紫光同芯是較早一批“跨界”到汽車電子領域的一員,并在持續開疆擴土,已經全面打造了汽車控制芯片、汽車安全芯片、功率器件及多個終端方案。在本屆展會上,紫光同芯“汽車芯家族”也強勢登場。

全場景汽車芯生態布局

值得一提的是高端域控MCU,不管是從數量上還是性能要求上都已成為整車五大域中極為關鍵的核心芯片,然而這一領域又是國產芯片最為薄弱的環節之一。普遍來看,國產MCU玩家主要聚集在中低端,同質化競爭激烈,而高端領域又面臨起步晚、研發周期長、回報慢、難度高、生態不完整等挑戰,提升效率、保障安全、降低成本及增強性能仍然是國產芯片的主要任務。

而車規級MCU恰恰是紫光同芯重點布局的產品,紫光同芯打造了從高端到低端的豐富的汽車控制芯片產品矩陣,推出系列集成ARM R52+內核的多核域控MCU——THA6系列。

據介紹,該系列產品在功能安全上已獲得ISO26262 ASIL D級別功能安全流程和產品Ready認證;信息安全上,內置HSM模塊,支持國際、國密算法,達到EVITA-Full最高等級;優化成本上,內置硬件RDC模塊,可支持軟解碼和硬解碼兩種旋變解碼方式,顯著降低系統成本;性能提升上,集成最新版本GTM模塊,支持高精度PWM,可實現硬件加速;可靠性上,已通過AEC-Q100認證,支持各電源域過壓、欠壓、過流、短路保護及安全報警。

此外,該系列產品提供豐富的外設資源,擴展兼容性強,支持國際主流及國內廠商的工具鏈適配,系統級應用方案可無縫移植,適用于新能源三電系統、傳統動力系統、底盤系統、域控系統等汽車全應用場景。

楊斌指出,第一代THA6多核域控芯片已率先完成百萬公里路測,在高原、高溫等極端環境下表現出色,并且已經在多家主流車企成功應用,并在穩步增產中。他還透露,其下一代產品基于更先進工藝打造,今年也已經成功回片,目前已給客戶送樣。未來還會有更多的汽車電子產品推向市場。

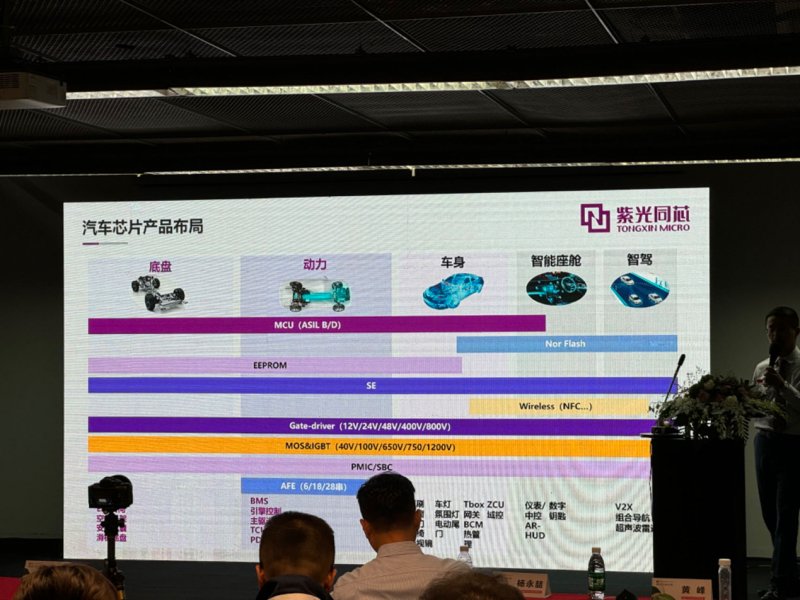

當然,在汽車控制芯片之余,紫光同芯還進行了長期的產品規劃和完整布局。“除了MCU,我們的汽車電子產品還包括存儲、安全芯片、車上的無線連接。同時我們在模擬和功率半導體領域也有布局,包括電機驅動的Gate driver芯片,還有功率器件MOS&IGBT以及未來的碳化硅都在規劃當中。所有這些組成了紫光同芯在汽車電子領域的產品布局,可以滿足車輛上的五大域以及各個控制器上應用的需求。”楊斌坦言。

像是在汽車安全芯片方面,紫光同芯打造了滿足車-云-端安全性的數字鑰匙整體解決方案、基于中國首獲CC EAL6+認證芯片的車聯網安全解決方案、車載eSIM解決方案等,該系列產品已在多家主機廠和Tier1大規模量產。

另外在功率器件方面,楊斌認為,“從整個汽車電子的角度來講,電動化、智能化帶來的價值量的增加大部分是來自于功率半導體傳感器等芯片。”也因此,功率器件成為紫光同芯自去年開始著重布局和規劃的領域。

據透露,紫光同芯自主研發的系列產品支持多種封裝,滿足高可靠性需求的同時具備超高性價比。其IGBT和MOS相關產品已經實現成功流片,目前在陸續給客戶送樣。

總體上,基于長遠的目標,紫光同芯整個產品系列的開發都直接對標到英飛凌、瑞薩等國際大廠。目前,其汽車芯片已在發動機&變速箱、新能源主驅&BMS、線控底盤、ZCU、ADAS域控、數字鑰匙、T-BOX、V2X、網關等汽車核心領域得到廣泛應用。

據悉,過去20多年,從安全芯片到汽車電子,紫光同芯的產品已覆蓋金融、通信、政務、交通、教育、醫療等多元化生活場景,累計出貨230多億顆芯片,銷往包括亞洲、歐洲、美洲和非洲在內的20多個國家和地區。

業界普遍認為,汽車未來會變成一個移動的智能終端。“汽車是一個新的產品形態。像未來的智能車,會變成城市的儲能節點,也會變成車聯網的節點,未來還會有飛行汽車,成為低空載人的交通工具。”楊斌表示,紫光同芯會隨著汽車的發展,在移動出行、智能交通、智慧城市等領域,持續布局一系列軟硬件產品。

他還特別談到,面對當前汽車電子賽道的風口與泡沫,內卷與降本增效,本質還是要從技術的自主創新出發,帶給消費者全新的價值,而不是單純的一味去拼成本,靠低成本去占領市場。后者是一種零和博弈,這種“內耗”是沒有意義的。

不難預想,隨著中國新能源汽車產業在發展的快車道上越走越遠,全球汽車產業鏈在加速重構,不過,整個產業鏈的轉移仍需要過程。行業高度“內卷”之下,那些耐得住“寂寞”的芯片企業,也終將守得云開見月明。而對于紫光同芯,其目標是致力于成為中國汽車電子領域的頭部領軍企業。